寛政8年創業

松浦軒本店

栄枯盛衰あったけど 続けてきたから 今があるんやないかね。

恵那ICから車を走らせること約20分。城下町の風情を残す岩村町に佇む『松浦軒本店』。店頭には羊羹やまんじゅうといった季節の和菓子とともに名物の「カステーラ」が並ぶ。

江戸時代中期の寛政8年に創業。岩村藩の御殿医であった神谷雲沢が蘭学を学びに長崎へ赴いた際、オランダ人からカステラの製法も習得し帰藩。当時の店主にその作り方を伝授した。

「『カステラの味は変えるな』。代々製法とともに言い伝えられていることです」と7代目の松浦昭吾さん。自身も43歳で跡を継いでからというもの、懸命にその味を守ってきた。

「『カステラの味は変えるな』。代々製法とともに言い伝えられていることです」と7代目の松浦昭吾さん。自身も43歳で跡を継いでからというもの、懸命にその味を守ってきた。

カステラの材料は江戸時代と同じ砂糖、卵、小麦粉、蜂蜜のみ。「今主流になっている長崎カステラは、明治時代にこれに水飴を加えてしっとりさせた“アレンジ版”なんですよ」。一方で松浦軒本店のカステラは江戸時代から時が止まっている。手順も変えていない。石臼を使用して材料を撹拌した、きめ細やかな生地を銅製の型に一つずつ流し込み、オーブンに入れる。甘い香りがふんわり漂うと、パンのようにふかふかとした食感で、素朴な甘さのカステラが焼き上がる。220年以上変わらない味だ。

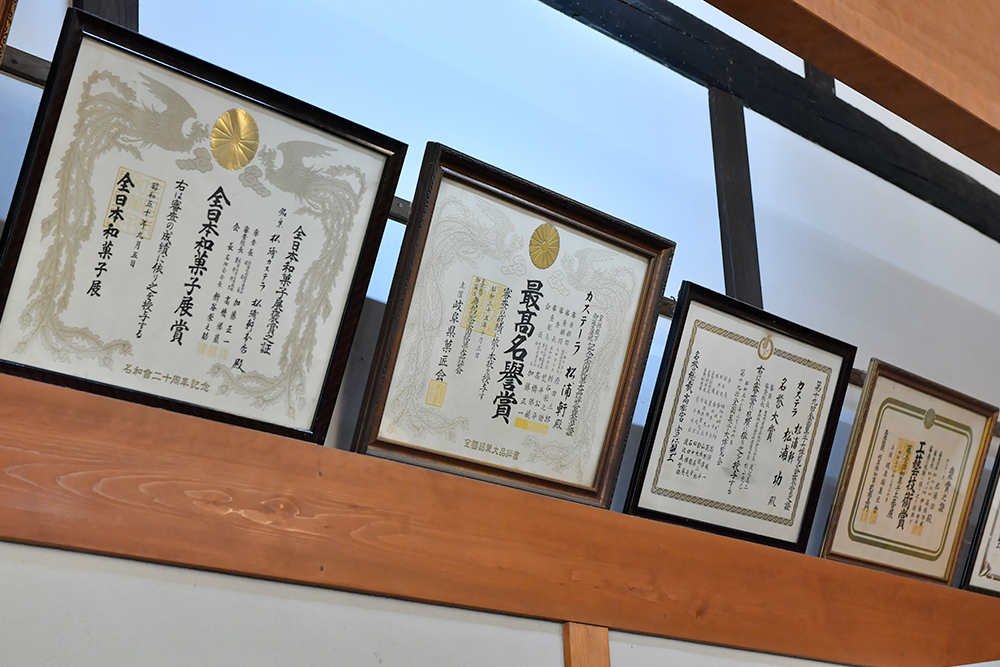

長い歴史の中には存続が危ぶまれる時期もあった。大正から昭和にかけて博覧会で数々の賞を受賞し、分家を6店舗構えるなど最盛期を迎えた矢先、太平洋戦争が勃発。配給制度により材料が手に入らなくなり、一時期は菓子作りができなくなったが、干し芋を粉にして煎餅を作り、店を守ったという。

「代々苦労があったと思うけど、ここまで続けてこられたのは、お店に来てくださるお客様のおかげです」。カステラのほかに、“地元の和菓子屋”として、和菓子も作り続けてきた。毎年新作の和菓子を考案するのも、客に喜んでもらいたい一心から。

7年前からは息子の陽平さんが跡継ぎとして店に立つ。「最近特に頑張ってくれてるよ」と、安堵の表情で微笑む昭吾さん。7代に及ぶ思いが、また次の世代へと受け継がれていく。

7年前からは息子の陽平さんが跡継ぎとして店に立つ。「最近特に頑張ってくれてるよ」と、安堵の表情で微笑む昭吾さん。7代に及ぶ思いが、また次の世代へと受け継がれていく。

基本情報

| 住所 | 恵那市岩村町本町3-246 |

|---|---|

| TEL | 0573-43-2541 |

| 営業時間 | 8:30~19:30 |

| 定休日 | 無休 |

| 駐車場 | 4台 |

| URL | http://matsuhon.enat.jp/ |

掲載した情報は2018年12月11日時点のものです。